はじめに

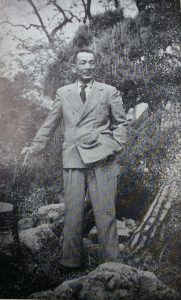

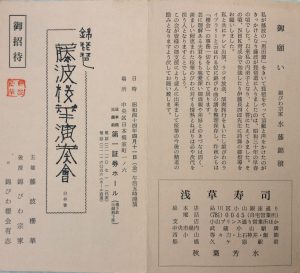

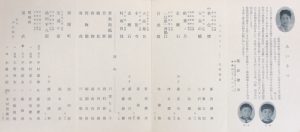

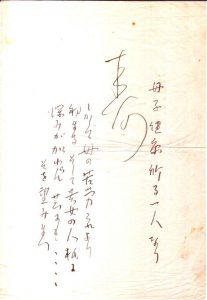

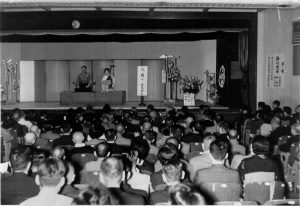

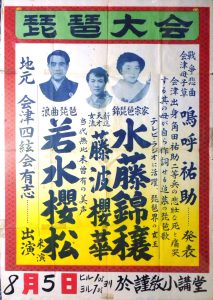

「琵琶読本」とは薩摩琵琶の吉村岳城[1888-1953]先生が昭和8年7月に上梓した広く琵琶に関する読み物です。その多くは昭和5−7年頃にかけて朝日及び読売新聞一般紙上にて連載していたコラムをまとめたもので、出版されてからはや84年以上が経過しています。時折古書市場に見かけても価格2万円以上、決して入手し易いものではありません。そこで戦前の旧仮名使いを現代に直しつつここに載せていきたいと思います。昭和初期当時琵琶に関する記事が朝日・読売という一般紙上に連載されていたという事をみても戦前いかに琵琶が隆盛を誇っていたかという歴史的証左として価値のあるものと思います。 八戸にて 記 藤波白林

以下記事より

Continue reading

-

固定ページ

-

カテゴリー

-

リンク

-

アーカイブ

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2013年9月

- 2010年6月

- 1999年1月

-

メタ情報