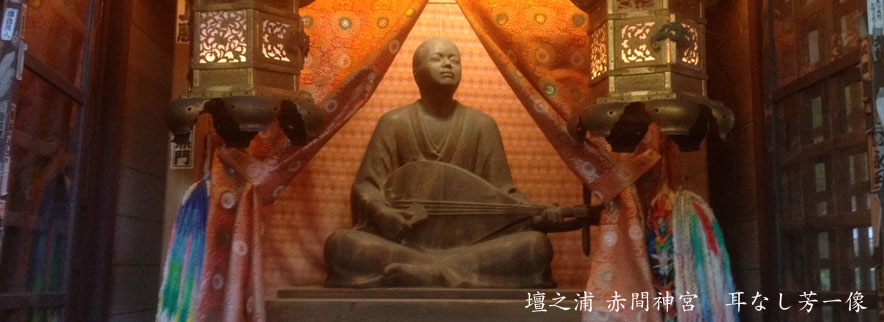

薩摩琵琶の起源 島津忠良と長寿院

安土、桃山時代から江戸時代の初めにかけて、薩摩の忠良(日新斎)、其子貴久、其子義久、舎弟義弘、歳久、家久の如き明王、英将が上に出、下に新納武蔵、山田昌厳等の豪傑が出て、島津家中興の時代を現出した。桃山時代に出た忠良は、戦争の最中には過重の興奮によって人心は惑乱し、戦収まって泰平になれば興奮の反動によって、人心は糜燗(※1)して頽廃を来す恐れがあるので、これをどうして防止すべきか、世を永く安定するには、どうすれば良いかと、色々考えた。そして正しい音楽文化工作の必要を痛感したのである。このとき盲僧琵琶第31代(宝山検校より13代)の渕脇長寿院という偉傑がいた。長寿院は、歴代盲僧中の逸材で、且つ琵琶演奏に於いても優れていた。陣中の祈祷、軍事は勿論、聞合役を拝命して、琵琶を背負い、治国安民の目的を以て戸々家々を誦経(※2)しつつ廻りながら、敵地の様子を探る探偵の大役をも務め、また忠良の帷幄(※3)に参じて、軍略上の諮問(※4)にも与ったのである。この英邁(※5)卓識と音楽に堪能な長寿院の二人が完全に結合協力の結果、陣中の徒然を慰め、士気を鼓舞し、且つ精神修養の為、従来の経文や仏歌の代わりに、歌物語を以て琵琶に唱和することが始まった。

これ薩摩琵琶の起源であって、忠良の三作と称する、青年の為の「武蔵野」、婦女子の為の「花の香」、老人のための「迷悟もどき」が、その最初のものである、「彼岸木」「春日野」等の歌も創作され、家久も「松囃」の歌を創作した。是等は始め、盲僧ばかりがやっていたが後には、武士の内に陣中の暇な折節に其の琵琶の音声を感じて、自分で弾ずる人もあるようになった。

※1)糜爛(びらん) できもの

※2)誦経(じゅきょう) 経を声に出して読むこと

※3)帷幄(いあく) 垂れ幕・引き幕、この場合は陣営(の幕)の事

※4)諮問(しもん) 意見を求めること

※5)英邁(えいまい) 才知が優れていること

士風琵琶と町風琵琶

その後天下太平になるにつれ、戦乱の頃の努力奮闘を忘却し、安楽遊情を追う状勢となるのを恐れ、父祖が苦闘した合戦の状態を追想せしめようと「木崎原合戦」「庄内崩」の如き悲壮勇烈な琵琶歌が作り出された。これは初めは専ら武士の間に其の修養の具を兼ねて行われた。之れを士風琵琶と呼んでいる。士風琵琶は、初めは琵琶を弾ずるのみで歌は合わせなかった。そして此の頃は皆横弾きであった。其の姿勢としては、左の膝を高く上げて脇差しを置き、右の手は肩先より撥を用いて弾くようにして、万一の場合は右手の撥で受け止め其の間に左手に脇差しを握る態度を必要としたとの説がある。今日の如く眼を閉じ、琵琶を立てて弾くようになったのは、歌を合わせるようになってからで、いわゆる座頭風が混じったのである。然るに江戸時代の中期に至り、天下太平が長く続き町人の生活が向上して経済の勢力を握るようになると、町人の間にも慰安娯楽の具としてこれらの琵琶が盛行するに到った。之れを士風琵琶に対して町風琵琶と呼んでいる。町風琵琶は、元来修養の具としてではなく、単に娯楽として行われるに過ぎないから従って技巧の方面が著しく発達し、質実剛健を目的とせずして、艶麗繊細を競うようになった。しかし薩摩琵琶は、江戸時代には薩摩地方に於いてのみ行われたいわゆる地方音楽であって、都には知られていなかった。これは橘南谿の「西遊記」に、「その調正しく、其の歌雅にして他の国の琵琶とは似もよらず、殊に大隅(※6)の国には、池田甚兵衛という人ありて、当時第一の名人なるよし、(中略)打ってけに琵琶のぞみたれば否める色もなく『木の下』という名器を取り出してひとつ二つ弾ぜり、その妙なることはさらにもいわず、まことに古但馬守経正など堪能の名を得て、水神を感ぜしも理なりと覚え、年頃の疑ははれにき(中略)、また崩れというのもあり、これは薩州の昔伊東、大友などの合戦のことを語るにて、其の声もはげしく、琵琶の手も繁手なり。はじめの歌とは格別に異なるものなり。もっともこれは新しく聞ゆ、はじめの歌殊に珍しく覚えて、ただ都にの声なきことの口惜しければ、予も一つ二つ習ひ帰りて京都にも伝えんと思いしかど、殊にむつかしく、たやすく習い得べくもあらねば云々」と、薩摩に行って初めて薩摩琵琶を聞き、その複雑なるに驚いたことが記してあるのを見てもわかる。然して薩摩琵琶を今日の如きものに発展せしめたのは『西遊記』の中にある大隅の池田甚兵衛である。甚兵衛は幕末の人で、初め武士として士風琵琶にも長じていたが、禁制の一向宗に入った為武士を捨てて町人となり、町風琵琶も研究し、士風町風両方の長を採って一風を創始した。彼を薩摩琵琶中興の祖といっている。

※6)大隅(おおすみ)薩摩地方、現在の鹿児島

薩摩琵琶の名手 その系譜

第31代渕脇院寿長院、第32代家村大光院、第33代長倉常徳院と相伝わって明治維新に第44代伊集院俊徳に至った。明治3年廃仏と共に盲僧も廃せられたが、明治9年になって再び許されたので鹿児島市長田町に常楽院を建てて今日に至っている。池田甚兵衛の門弟中に雄渾(※7)なる奏法を継承した盲人妙寿と、豊艶優雅な曲風に長じた徳田善次郎との二人の名手が出て、薩摩琵琶の中に妙寿風、徳田風との二派を生じた。徳田善次郎の門より西幸吉が出、西幸吉の門からは四元義一、藤井義次の兄弟が出た。妙寿の門よりは伴彦四郎、児玉利純(天南)、吉水経和(錦翁)、飯牟礼寿長、須田綱義(竜翁)などが出、明治年間の琵琶界に盛名を競った。伴彦四郎の門からは木上武次郎が出、その高弟に吉村岳城、伊集院鶴城などがあり、児玉天南の門よりは浜田晃養、池田天舟等が出、吉水錦翁の門からは小田錦虎、肥後錦獅、岩見錦浦、小田原国尊(2代目錦翁)、牧野錦光、小田錦蝶(岡部)等が出、須田竜翁の門からは萩原竜洋等が出ている。

※7)雄渾(ゆうこん)雄大で勢いのあること、またそのさま